近年、電気代が急激に上昇し、家計を圧迫しているご家庭が増えています。燃料費の高騰や世界情勢の変化により、電気料金は従来の2倍近くになることも珍しくありません。電気代が倍になってしまう原因と、今すぐ実践できる節電対策を知っておきましょう。

電気代が倍になったら?考えられる原因

電気代が倍になったと感じる場合、以下のように、単なる電気の使い過ぎが原因の場合もあれば、電気料金の値上げやライフスタイルの変化なども考えられます。まずは、ご家庭でよくある電気代が高くなる原因を確認しておきましょう。

電気料金の値上げや高騰

電力会社による電気料金の値上げは、電気代の負担が増える直接的な原因です。2022年以降、大手電力会社各社は、相次いで料金の改定を実施しており、ご家庭向けの電気料金が大幅に上昇しました。詳しくは後述しますが、これは燃料費の高騰や発電コストの増加を反映したものです。

電力の小売完全自由化以降、新電力の参入により電力市場の競争は激化していましたが、さまざまな社会情勢により、多くの電力事業者が料金の改定を余儀なくされています。

突然の料金改定により、月々の電気代が大幅に増加してしまうケースは、決して少なくありません。

電化製品を多く使う時期になった

季節による電力消費の変化も、電気代が急に高くなる大きな要因の一つです。夏場のエアコン使用や冬場の暖房器具の稼働により、電力消費量が通常の2~3倍に増加する場合も珍しくありません。

特に在宅勤務が普及した近年は、日中の電力消費が増加傾向にあります。天候が不安定で室内にいる時間が長くなると、照明やパソコンの使用時間も自然と延びてしまうでしょう。

また電気自動車の普及により、自宅での充電による電力消費が増加するご家庭なども増えています。

ライフスタイルが変化した

家族の人数が増えたり子どもが夏休みに入ったりなど、ライフスタイルに変化が生じた場合も、電化製品を多く使うようになり、電気代が高くなる場合が少なくありません。

世帯人数が増えたことで、新たに電化製品を購入したために、電気代の負担が増えることもあるでしょう。

特に、洗濯機やエアコン・電子レンジなど、ライフスタイルにより稼働時間や使用回数が増えがちな電化製品は、ご家庭全体の電力消費に大きく影響します。こうした生活パターンの変化は、気づかないうちに電気代の上昇につながっています。

電気料金が値上げされた背景

上記のように、近年の電気代の負担が増加している背景には、社会的・経済的な要因があります。燃料費の高騰や国際的な情勢不安など、複数の要因が電気料金に影響を与えています。代表的な理由を確認しておきましょう。

燃料調整額の大幅な上昇

社会的・経済的な観点における電気代高騰の最大の要因は、燃料費調整額の急激な上昇です。2022年2月のウクライナ情勢以降、世界的な燃料価格の高騰により、燃料費調整額が過去最高水準にまで上昇しました。

特に、天然ガスの価格は従来の数倍にまで跳ね上がり、日本の電力会社の調達コストを大幅に押し上げている状況です。こうした影響は、電力を多く消費するご家庭や商業施設ほど深刻で、毎月の請求額に顕著に表れています。

さらに、燃料費調整額は地域や契約プランによっても異なるため、契約内容によっては、他と比べて大きな差が出るケースもあります。

⇒燃料費調整額についてもっと詳しく知りたい方はこちら

再エネ賦課金の負担増

再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は、固定価格買取制度(FIT)により再生可能エネルギーの普及を支援するため、すべての電力利用者が負担する仕組みです。

太陽光発電や風力発電の導入拡大に伴い、同賦課金も年々増加しており、電気料金に含まれることで負担感が強まっています。さらに、再エネ賦課金は今後も増加が見込まれており、電気代押し上げの要因として、多くのご家庭に影響を及ぼすでしょう。

また、地域間の送電網整備費用や系統安定化のための費用も電気料金に含まれており、これらのインフラ整備コストも、電気代上昇の一因となっています。

⇒再エネ賦課金についてもっと詳しく知りたい方はこちら

世界情勢と為替変動の影響など

国際的な燃料の価格は、世界情勢や為替レートの変動に大きく左右されます。特に、近年のロシアのウクライナ侵攻をはじめとする地政学的リスクは、エネルギー市場に大きな影響を与えています。

加えて、ヨーロッパでの天然ガス不足により、アジア市場でのLNG価格も急騰し、電力コストを押し上げている状況です。また日本の場合は、ここ数年の円安の進行により、エネルギー資源の輸入コストが増加している点も見逃せません。

これらの国際的な要因は、短期的な解決が困難であるため、今後も電気料金の高止まりが続く可能性が高いでしょう。さらに世界的な脱炭素化の流れにより、化石燃料への投資が抑制され、供給不安が価格上昇を招いている側面もあります。

ご家庭でできる節電のポイント

上記のように、社会的な情勢に加えて、時期による消費電力の増加やライフスタイルの変化など、さまざまな要因が電気代を押し上げています。

少しでも毎月の経済的な負担を減らすためには、日常の中で無理なくできる節電の工夫が必要です。ご家庭で実践できる節電対策を確認していきましょう。

電化製品の使い方の見直しや工夫

ご家庭でできる節電の基本は、既存の電化製品の使い方を見直すことです。特に、エアコンや電子レンジ・冷蔵庫・冷凍庫など、消費電力の大きい電化製品を中心に、電気代の負担を減らす工夫が必要です。

たとえば、エアコンの設定温度を夏は高め、冬は低めにすることで、消費電力を大きく削減できます。電子レンジや炊飯器などの調理家電も、保温や待機時間を短くするだけで効果があります。

また、使用していない部屋の照明をこまめに消す、冷蔵庫の扉を無駄に開けないといった基本的な行動の積み重ねが、結果として大きな節電につながるでしょう。

特に、消費電力の大きいエアコンや冷蔵庫・冷凍庫、そしてちょっとした工夫で節電が可能な照明器具については、以下で節電のポイントを詳しく解説します。

省エネ家電への買い替え

古い電化製品を省エネ性能の高い最新機種に買い替えることで、長期的な節電効果が期待できます。特に10年以上使用しているエアコンや冷蔵庫などは、最新機種に比べて消費電力が2倍以上になることがあるので注意が必要です。

また、最新の省エネ家電は消費電力が少ないだけでなく、自動制御やエコモードなどの便利な機能も搭載されており、使い勝手の面でも進化しています。

初期費用はかかりますが、長期的には光熱費の削減で十分元が取れるため、積極的に買い替えを検討しましょう。

できる限り待機電力を減らす

多くのご家庭で見落とされがちなのが、電化製品の待機電力です。電源を切っているように見えても、コンセントに差しっぱなしの状態で、少量の電力を消費している電化製品は少なくありません。

特に、テレビやレコーダー・電子レンジ・パソコン周辺機器などは、待機電力が発生している可能性が高いため注意が必要です。使わない時間帯には電源タップのスイッチを切るなど、きちんと対策することで、無駄な電力の消費を防げます。

なお、待機電力に関して詳しくは、以下の記事で解説しています。こちらも参考にしてください。

⇒待機電力についてもっと詳しく知りたい方はこちら

節電のポイントとなる電化製品の使い方

数ある電化製品の中でも、エアコンと冷蔵庫・冷凍庫や照明器具は、少しの工夫で毎月の電気代を抑えられます。以下のポイントを参考にしながら、ご家庭に合った節電の方法を検討してみましょう。

エアコン

エアコンはご家庭の電力消費の中でも、特に大きな割合を占めており、効率よく使うことが節電のポイントになります。

夏場は少し高め・冬場は少し低めの温度設定にすることで、過剰な電力消費を抑えることが大切です。ただし、室内の快適さを損なわないように注意しましょう。

また、フィルターを定期的に清掃することで、冷暖房の効率を維持し、無駄な運転を減らすことも大切です。月に1~2回程度は清掃し、室外機周辺の風通しも良くすることで、効率的に稼働できるようにしましょう。

加えて、カーテンや断熱シートを活用して室内の温度変化を抑制し、エアコンの負荷を軽減するのも効果的です。扇風機やサーキュレーターとの併用も、室内の冷暖房の効果が高まり、節電につながるのでおすすめです。

⇒エアコンの電気代についてもっと詳しく知りたい方はこちら

冷蔵庫・冷凍庫

冷蔵庫や冷凍庫は一般的に、24時間稼働しているため、少しの工夫で効率的な節電が可能です。

冷蔵庫の場合、設定温度を低くし過ぎないように注意するとともに、庫内に物を詰め込み過ぎないことが大事です。冷気の流れが妨げられると冷却効率が落ち、余分な電力を消費してしまいます。

また、温かい食材をそのまま入れると庫内温度が上昇し、無駄な冷却運転が行われるため、粗熱を取ってから入れるようにしましょう。

一方、冷凍庫の場合も設定温度を低くし過ぎないことが大切ですが、物を詰め込んだ方が冷気の保持力が高まり、省エネにつながります。

空間が空いている場合には、保冷剤や凍らせたペットボトルなどを活用するなどして冷気を安定させ、効率的な運転をサポートするとよいでしょう。

⇒冷蔵庫の電気代についてもっと詳しく知りたい方はこちら

⇒冷凍庫の電気代についてもっと詳しく知りたい方はこちら

照明器具

照明器具は、一見すると消費電力が少ないように感じられますが、使用時間が長いものが多いため、節電の効果が現れやすい部分です。

まずは、白熱電球や蛍光灯をLED電球に交換するだけで、消費電力を大きく抑えられるので、積極的に買い替えを検討しましょう。LEDは寿命も長く、長期的には大幅なコストの削減につながります。

また照明をこまめに消す習慣をつけたり、必要な部分だけを照らす間接照明を活用したりすることで、できる限り電力消費を抑えるようにしましょう。明るさの調整ができる照明器具ならば、シーンに応じて照度を調整するのがおすすめです。

なお、照明をLEDに切り替えるメリットに関しては、以下の記事でも解説しています。こちらも参考にしてください。

⇒LEDのメリットについて、もっと詳しく知りたい方はこちら

電気料金プランや電力会社の変更も検討しよう

電気代が倍になる原因は、燃料費の高騰や制度的な負担増、生活スタイルの変化など多岐にわたります。社会的・経済的な背景により、今後も電気料金が値上げされる可能性も高いので、できる限り節電を意識して生活することが大切です。

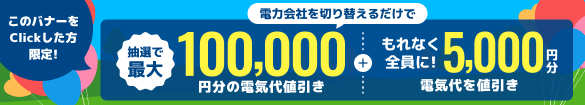

電化製品の電気料金が気になる方は、家電の買い替えや使い方を工夫するだけでなく、電力会社の変更や電気料金プランの見直しも検討してみませんか。

Looopでんきの「スマートタイムONE」は、電気料金が市場価格に合わせて30分ごとに変動する仕組みのプランです。 電気を多く使う家族世帯でも、料金が安くなる時間帯に合わせて電化製品を使えば、無理なく電気代を節約できます。さらに、契約期間の縛りがなく、解約手数料もかからないため、安心して気軽に利用を始められる点が魅力です。

また、専用アプリを使えば、30分ごとの電気使用状況が確認でき、月末の電気代も予測可能です。リアルタイムで使用量を把握できるため、電気代が思ったより高くなるといった心配も減り、家計に合わせた電気の使い方を管理できます。

実際にLooopでんきを利用しているお客さまの声をご紹介します。

「知り合いの勧めがあり、半信半疑で加入しましたが、大手とは異なる細やかさがあり満足しています。また料金も満足しています。」

「いつも毎日の電気予報を見ながら、炊飯器の使用や掃除機、洗濯機を動かしています。そのおかげで、随分節約できています。」

まずは、Looopでんきの「スマートタイムONE」で、今の生活に合った電気代の見直しをしてみませんか。

更新日

更新日