賃貸物件に引越す際、電気の契約を忘れてしまう方は少なくありません。快適な生活を始めるために、引越し時の必要な手順から電力会社の選び方、節約のポイントなどを押さえておきましょう。賃貸物件における電気契約に関する注意点も、詳しく解説します。

賃貸での電気契約の流れ

賃貸住宅に住む際、引越し時に電気契約の手続きが必要です。初めて一人暮らしをする方は、必要な情報や契約方法がわからず、戸惑うこともあるでしょう。まずは、電気契約の基本的な流れや、持ち家の場合との違いを解説します。

引越し時に必要な手続き

賃貸物件に引越しをして電気を使用する場合、まずは電話やネットで電力会社に連絡し、電気の使用契約をする必要があります。

連絡して即日対応してもらえるケースもありますが、入居時にすぐ電気を使いたいならば、引越しの1週間前(遅くとも3日前)までには、手続きを済ませておくのが無難です。

入居日に合わせて電気の契約を済ませておけば、ブレーカーを上げてすぐに電気が使用できるようになります。

電気契約の手続きに必要な情報

電気契約の手続きには、契約者の氏名・住所・電話番号といった個人情報に加えて、使用開始希望日や連絡先・希望する料金プラン・アンペア数など、記載または入力が必要です。

電話やインターネットで簡単に手続きできるため、引越し当日までに、余裕をもって申請しておきましょう。

また、旧居での電気の使用停止手続きも忘れずに済ませておきましょう。停止手続きを怠ると、退去後も電気料金が発生し続ける可能性があります。

料金の支払方法

毎月の電気代の支払い方法は、口座振替やクレジットカード払い、払込票によるコンビニ払いなどから選べます。銀行口座やクレジットカードによる支払いならば、毎月自動で精算されるため、基本的にどちらかを選択するとよいでしょう。

払込票による支払いの場合、コンビニや郵便局などに、毎月出向いて支払わなければいけません。

さらに、払込手数料などもかかるので注意が必要です。初回の請求は手続きの関係で払込票になるケースもありますが、後から口座振替やクレジットカード払いに変更が可能です。

また電力会社によっては、支払方法によってポイントが貯まる場合もあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。契約時に支払方法を登録する必要があるため、事前に口座情報やカード情報を準備しておけば、手続きがスムーズになります。

賃貸と持ち家での電気契約の違い

賃貸物件の場合、基本的には入居者一人ひとりが電力会社と個別に契約を結ぶため、契約プランや電力会社を自由に選べます。

ただし、オーナーや管理会社によっては、建物全体で電力の一括契約をしているケースもあり、個人で電力会社を自由に選べない場合もあるので注意しましょう。

また、契約アンペアの変更やスマートメーターの導入なども、管理会社の許可が必要なケースが多くあります。入居前に必ず、電気の個別契約が可能か、自由に電力プランや電力会社を選べるかなど、確認しておきましょう。

一方、持ち家では自由に電力会社を選び、契約内容やアンペア数も自分で選択できます。ただし、建築時に電気の引き込み工事からプラン選定まで、すべて自己責任でする必要があり、管理面の負担は大きくなります。

電気料金の仕組みとプラン選びのポイント

電気代は単に、電力の使用量だけを基準に支払うものではなく、基本料金や契約アンペア数・料金プランなどによって変動します。基本的な電気料金の仕組みと、賃貸住宅で無理なく選べるプラン選びのポイントを押さえておきましょう。

基本料金と従量料金

電気料金は主に「基本料金」と「従量料金(使用量に応じた料金)」の2つで構成されています。

基本料金は契約アンペア数によって金額が決まっており、使用量にかかわらず、毎月一定額を支払わなければいけません。一方、従量料金は使用した電力量に応じて変動する料金であり、使えば使うほど電気代が高くなる仕組みです。

例えば、一人暮らしの場合、契約アンペア数は30A程度が一般的ですが、複数人の世帯になると、電力使用量が増える傾向にあるため、人数に応じた契約が必要になります。

電気料金プランを選択する際には、ご家庭に合った電力使用量を把握し、無駄のない契約をすることが大事です。

⇒電気の基本料金についてもっと詳しく知りたい方はこちら

アンペア数の選び方

上記の通り、契約アンペア数が大きいほど基本料金は高くなります。料金を抑えるため、ご家庭に合わないアンペア数で契約すると、電力が不足してブレーカーが落ちる原因になるので注意しましょう。

目安としては、一人暮らしならば20〜30A、二人暮らしであれば30〜40A程度で契約するのが一般的です。アンペア数は基本的に、契約後に変更できるため、実際の生活を通じて見直すことも大切です。

ただし、後述するように賃貸物件の場合、初めからアンペア数が決まっているケースもあります。入居後に自由に変更できるかどうかは、事前にオーナーや管理会社に確認しておきましょう。

⇒アンペア変更についてもっと詳しく知りたい方はこちら

電気料金プランの選び方

電気料金プランには、一般的な従量電灯プランのほか、時間帯別や定額制プランなど、多様な選択肢があります。家族構成や家族の在宅状況・働き方などに応じて、最もコストパフォーマンスの良いプランを選びましょう。

例えば、夜間に電力を多く使うご家庭であれば、夜間割引のあるプランを選ぶことで、毎月の電気代の節約につながる可能性があります。

ただし、安さだけに目を向けていると、ご家庭のライフスタイルに合わず、かえって割高になるケースもあるので注意が必要です。ご家庭の電力使用の傾向を把握した上で、複数のプランを比較・検討してみましょう。

賃貸でも電気契約を変更できる?

賃貸住宅でも、基本的には電力会社の乗り換えが可能ですが、物件の契約形態や管理規約によって制約を受ける場合もあります。契約変更の可否や手続きの流れについて、押さえておくべきポイントを解説します。

基本的には電力会社の乗り換えが可能

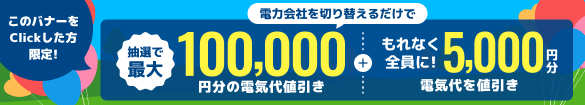

賃貸物件の各部屋で、個別に電力の契約がされている場合、基本的に電力会社や料金プランの変更は入居者が自由にできます。

近年は電力の小売完全自由化により、さまざまな事業者が電力を提供しているので、料金プランや付帯サービスを比較して、最適な電力会社を選択しましょう。

同じ住まいで電力会社を切り替える場合は、新しい電力会社に申し込むだけで、従来の電力会社との解約手続きは、自動的に行われます。ただし契約するアンペア数によっては、アンペアブレーカーの交換が必要になるケースもあります。

契約の変更ができないケース

一部の賃貸物件では、電力会社の変更ができない場合もあるので注意が必要です。例えば、建物全体で電力を一括契約している「高圧一括受電方式」の物件では、原則として各部屋ごとに個別の電力会社と契約はできません。

このような物件では、オーナーまたは管理会社が電力契約を一元管理しており、入居者個人での変更は不可とされています。

また、古い設備を使用している物件では、スマートメーターの未設置が理由で、契約手続きに制限がかかる可能性もあります。契約変更を希望する際は、まず契約中の電力会社や管理会社に確認しましょう。

電気契約を変更する際の手続き

電気契約を変更する際には、切り替えたい電力会社に連絡し、契約の申し込みをすればOKです。多くの場合は工事不要で立ち会いもする必要はありません。

上記のように、現在の住まいで切り替えをする場合は、解約する電力会社に連絡も不要です。契約先の切り替えは、電力会社間で自動的に手続きされるためです。

ただし、引越しを機に新しい電力会社と契約する場合、旧居の電気の解約手続きは自分でする必要があります。

⇒電力会社の乗り換えについてもっと詳しく知りたい方はこちら

賃貸で電気の契約を変更する際の注意点

電気の契約を変更する際には、確実に電気代を安くできるか、慎重に検討する必要があります。

ご家庭に合ったプランを選択しなければ、切り替えによって、逆に電気代が高くなるケースも珍しくありません。特にオール電化の場合は、事前によく確認することが大事です。

また、電力会社の乗り換えと、契約アンペア数の変更は同時にできない場合もあります。解約時に手数料や違約金が発生する可能性もあるので注意しましょう。

電力会社のプランを見直す際の注意点に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。

⇒電気料金プランを見直す際の注意点について、もっと詳しく知りたい方はこちら

賃貸住宅で電気代を節約するコツ

賃貸住宅でも工夫次第で電気代を効率的に節約できます。設備の改修に制約がある賃貸住宅では、以下のように、日常的に電化製品の使用方法の見直しをしたり、部屋の断熱効率を高めたりする工夫が大切です。

消費電力の大きい電化製品の使い方を工夫する

毎月の電気代を抑えるには、消費電力の大きい電化製品を中心に、使い方を見直す必要があります。例えば、エアコンは設定温度を1度変えるだけでも、電力使用量に大きな差が出るので、極端な設定を避けて使用することが大事です。

また、冷蔵庫は開閉回数を減らしたり、洗濯機はまとめ洗いをしたりなど、ちょっとした意識の積み重ねが電気代の節約につながります。

電子レンジやドライヤー・電気ポットといった、短時間でも大量の電力を消費する電化製品も、使用のタイミングや回数を工夫しましょう。

まずは、電化製品の使い方を確認し、無理のない範囲で節電の工夫を積み重ねることが大事です。エアコンや冷蔵庫・照明器具など、電化製品の節電のポイントに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。

⇒電化製品の節電のポイントについて、もっと詳しく知りたい方はこちら

部屋の断熱効率を高める

賃貸住宅では、建物の断熱性能に限界がある場合もありますが、カーテンや断熱シートなどを活用することで、冷暖房効率を高めることが可能です。例えば、窓からの熱の出入りを防ぐために厚手のカーテンを使ったり、夏場は遮熱フィルムを貼ったりすることで、エアコンの負荷を減らせます。

また、ドアのすき間をふさぐ隙間テープやパッキンなどを取り付ければ、冷気や暖気の流出を防ぎ、ある程度は室温の安定化が可能です。

こうした工夫は大がかりなリフォームを必要とせず、低コストで始められるため、賃貸住まいの方にも取り入れやすい対策といえるでしょう。

省エネ家電への買い替えも検討しよう

古い電化製品は新しいモデルと比べて消費電力が高く、長期的に見れば電気代に大きな差が生まれます。特に冷蔵庫やエアコン・照明器具などは使用頻度が高いため、省エネ性能の高い機種に買い替えることで、大きな節電効果を得られます。

初期費用はかかるものの、毎月の電気代が抑えられるため、数年で初期費用を回収できるケースもあります。

また、省エネ家電にはエコ機能が搭載されていることが多く、自動的に無駄な電力をカットしてくれる点も魅力です。長く使う予定のある電化製品については、省エネ性能を重視して選ぶのがおすすめです。

電気の契約手続きや変更方法を知っておこう

賃貸住宅での電気契約は、申し込みの手続きから料金プランの選び方、契約変更に関する注意点など、基本的な知識を押さえておく必要があります。

引越しの際には旧居での電気の使用停止と、新居での使用開始の両方を、適切なタイミングですることが大事です。即日対応してもらえるケースもありますが、引越しの1週間前ぐらいには、きちんと手続きを済ませておきましょう。

電力会社の乗り換えは多くの賃貸住宅で可能ですが、高圧一括受電契約の物件などでは制約があるため、事前に確認しておくことが大切です。

光熱費を抑えたいと考えている方は、Looopでんきの「スマートタイムONE」を検討してみませんか。このプランは、電気料金が30分ごとに市場価格に合わせて変動する仕組みを採用しており、電気をたくさん使うご家庭でも、料金が安い時間帯を上手に活用すれば無理なく電気代を節約できます。

電気料金は毎月発生する固定的な支出であり、家計に大きな影響を与えるため、管理と最適化が重要です。「スマートタイムONE」は、契約期間に縛りがなく、解約手数料もかかりません。家族の生活スタイルに合わせて、柔軟に利用できる点が特長です。

また、専用アプリを使えば、電気の使い方を効率的に管理できます。電気の使用量や料金を30分ごとに確認でき、月末の電気代を予測して家計の計画を立てやすくなります。お子さまのいるご家庭でも、無駄遣いを防ぎながら安心して電気を使える仕組みが整っています。

実際にLooopでんきを利用しているお客様の声をご紹介します。

「以前契約していたところよりも安く、どのくらい使用してどのくらいの料金だったのかも分かり、前月以降の料金もあって比較が出来て非常にありがたいです。」

「アプリを見ながら家族と使う時間のシフトを楽しんでいます。金曜日は単価をみて土日の予定を立てます。結果に繋がるのがゲーム感覚で楽しい!」

Looopでんきの「スマートタイムONE」は、家族みんなで安心して利用できるシンプルでお得なプランです。まずは今の生活に合った電気代の見直しをしてみませんか。

更新日

更新日