新築住宅への入居を控えている方にとって、電気契約は必要不可欠な手続きです。適切な時期に契約手続きを進め、ご家庭に合った料金プランを選択することで、新生活をスムーズにスタートできるでしょう。電気契約で知っておくべきポイントを解説します。

新築の電気契約の時期はいつ?

新築住宅における電気契約は、入居日に確実に電気を使用できる状態にするため、適切なタイミングで手続きを進めることが大事です。契約時期を誤ると、入居当日に電気が使えず、不便な思いをする可能性があるので注意しましょう。

入居日を基準に余裕を持って契約する

新築の電気契約は、原則として入居日の1〜2週間前には、申し込みを済ませておくのが理想的です。これは、電力会社によって契約手続きから実際の電気開通まで、数日から1週間程度の時間を要する場合があるためです。

電気は生活に不可欠なインフラであり、契約の遅れが生活への支障になる可能性があるため、入居の段階で使えるようにしておきましょう。

特に、引越しシーズンとなる春先や年末年始は、電力会社への申し込みが集中し、通常よりも時間がかかる傾向があります。契約申し込みの際は、入居日を正確に伝え、確実に電気が使用できる状態にしてもらうように依頼することが大切です。

電気の引き込み工事が必要な場合も

新築の住宅では、電柱から電気を引き込む工事が求められる場合があります。電力会社が無料で実施してくれるのが一般的ですが、工事の事前申し込みと現地調査が必要となり、工事完了まで1~2週間の期間を要するケースも珍しくありません。

引き込み工事が必要な場合は、建築会社や工務店と連携し、住宅の完成予定時期に合わせてスケジュールを調整しましょう。建築段階から電力会社との連絡を密に取りつつ、工事の内容や費用に関して、事前によく確認しておくことが大事です。

新築で電気を使えるようになるまでの流れ

新築住宅で電気を使用するには、電力会社の選択から契約手続き・開通まで、いくつかの段階を経る必要があります。基本的な流れを理解しておきましょう。

契約する電力会社を選択する

まずは、契約する電力会社を選ぶ必要があります。地域の大手電力会社(東京電力・関西電力など)に加えて、近年は新電力も多数参入しており、それぞれ異なる料金プランやサービスを提供しています。

電力会社選びの際は、基本料金や従量料金、割引サービスの有無などを比較検討することが重要です。各社のWebサイトや料金比較サイトを上手に活用すれば、年間の電気料金の目安や特典の内容、付随するサービスの有無まで把握できます。

ご家庭に合った料金プランを選ぶ

契約する電力会社を決めたら、その会社が提供する料金プランの中から、ご家庭のライフスタイルに合ったものを選びましょう。料金プランには、電気の使用量に応じて単価が変わる従量料金型をはじめ、時間帯によって料金が変動する時間帯別料金型などがあります。

日中家にいることの多い世帯や、夜間に使用が多い共働きの世帯などによって、適したプランは変わってきます。実際の生活パターンや今後の世帯変化も加味しつつ、内容をきちんと比較・検討することが大事です。

契約の申し込みと手続きを進める

電力会社と料金プランが決まったら、実際の契約の申し込みをしましょう。主に電話やインターネットで対応しており、近年はスマートフォンから簡単に手続きできるサービスも少なくありません。

契約にあたっては、住所や入居日・必要なアンペア数・契約者情報などが必要になります。

契約内容に不備があると、予定通りに開通できない場合もあるので、注意が必要です。申し込み完了後、電力会社から届く案内メールや書面の内容も、よく確認しておきましょう。

電気を開通させる

契約後は、電力会社が送電の手配をして、指定日に電気が使えるようになります。スマートメーターが設置済みの場合、立ち会いは不要なケースが多いものの、設置が必要なご家庭では、事前に日程の調整が求められることもあります。

オール電化住宅では、エコキュートや電気温水器などの設備を使っている場合や、契約内容によっては、通電時に立ち会いが必要となることがあります。不明な場合は、あらかじめ電力会社に確認しておくと安心です。

開通後は、分電盤のブレーカーを上げて通電しましょう。初めての住宅ではブレーカーの位置が分かりにくいこともあるため、事前に場所をチェックしておく必要があります。ブレーカーを上げたら各所の電化製品の動作を確認し、問題がないか確認することも大事です。

ご家庭に合った電気契約の選び方

電気契約をする際には、どの会社を選び、どのプランにするかが非常に重要です。

上記のように、家族構成や生活リズムによって最適な選択肢は変わるため、無理なく継続できるサービスを選択しましょう。大手電力会社と新電力の違いや、代表的な料金プランの特徴を解説します。

大手電力会社と新電力の違い

2016年4月1日から、電力の小売完全自由化がスタートし、ご家庭でもさまざまな電力会社を選べるようになりました。

従来の大手電力会社は、地域ごとに長年電力の供給を続けてきた実績があり、供給の安定性やサポート体制には定評があります。一方、新電力は電力の小売自由化以降に参入した事業者で、競争力のある料金プランや、独自のサービスを提供しています。

新電力と大手電力会社は、基本的に同じ送電網を使っており、電気の質は変わりません。しかし料金プランには違いがあり、特に新電力はセット割引・ポイント還元といった、さまざまなメリットも得られるのが特徴です。

市場価格の変動によって料金が変わるプランもあるので、条件をよく確認した上で、契約を検討してみましょう。

⇒新電力と大手電力会社の違いについてもっと詳しく知りたい方はこちら

電気料金プランの種類や特徴

電気料金プランには、従量電灯(使った分だけ支払う一般的なプラン)や、時間帯別料金(夜間割引など)、オール電化住宅向けのプランなどがあります。

基本料金に加えて、使用量により段階的に料金が上がるプランが一般的ですが、昼間・夜間で料金単価が異なるサービスも少なくありません。特にオール電化住宅では、夜間の電気料金が安く設定されたプランを選ぶことで、給湯や暖房などのコストを抑えられるケースが多くあります。

ライフスタイルや使用する電化製品に合わせて、適切なプランを選ぶことが大事です。試算ツールなども活用し、複数のプランを比較・検討してみましょう。

⇒電気料金プランの選び方についてもっと詳しく知りたい方はこちら

新築の住宅における電気まわりの注意点

新築の住宅では電気の使い方や配置に関して、設計段階から注意すべき点があります。後から変更が難しい部分もあるため、生活動線や将来のライフスタイルを見据えた設計・契約が必要です。押さえておくべきポイントを見ていきましょう。

動線を意識したコンセントの配置が必要

新築住宅の設計段階では見落としがちなものの、一度決まってしまうと修正が難しいのが、コンセントの配置です。家具の配置や生活動線を踏まえた上で、必要な場所に無理なくコンセントがあるかどうか、よく確認しておくことが大切です。

リビングやキッチン・寝室はもちろん、掃除機やスマート家電・充電器を使用する予定の場所などにも、配慮する必要があります。

また、最近ではWi-Fiルーターや防犯カメラ・電動カーテンなど、電源を必要とする設備が多様化しているので、それらの設置場所も考えておきましょう。

生活スタイルに合うアンペア容量を設定する

電気の契約にあたっては、契約アンペア数を決める必要があります。ご家庭で同時に使用できる電力の上限を示すもので、設定が低過ぎると頻繁にブレーカーが落ちてしまうので注意しましょう。一方で、過剰に高い容量を設定すると、基本料金が割高になる場合もあります。

家族の人数や電化製品の使用状況を基に、適切なアンペア数を見極めることが大切です。電力会社や施工会社にも相談しながら、過不足のない設定を心掛けましょう。必要ならば、使用状況に応じて契約後にアンペア数の変更も可能です。

なお、契約アンペア数の決め方に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。

⇒契約アンペア数について、もっと詳しく知りたい方はこちら

電気契約の追加費用や解約金なども確認する

電気契約を結ぶ際には料金プランや基本料金だけではなく、追加費用や解約時の条件についても確認しておく必要があります。特に新電力の中には、一定期間の契約継続を条件とし、途中解約に違約金が発生する場合もあるので注意しましょう。

また、初期契約時に別途事務手数料がかかるケースや、スマートメーターが未設置の場合、工事費用が請求されるケースもあります。

新築の場合、こうした費用は見落とされやすく、予算外の出費につながる可能性もあるため、契約内容はきちんと確認しておきましょう。

新築の住宅で電気代を節約するには?

新築の住宅は、省エネ化や設備選定の自由度が高い分、工夫次第で電気代に大きな差が出ます。

快適さを損なわずに、電気を効率的に使用するには、日常の使い方だけでなく、建物そのものの性能や導入する機器の選定も重要になります。新築の住宅で電気代を節約するために、押さえておくべきポイントを確認していきましょう。

電気使用量を「見える化」する

電気代を節約するための第一歩は、ご家庭の電気の使用状況を正確に把握することです。

スマートメーターや、HEMS(ホームエネルギー・マネジメント・システム)などを利用すれば、リアルタイムで消費電力を把握でき、日別・時間帯別・家電別の詳細な使用データの蓄積も可能です。

データを基に使用傾向の分析や、電化製品ごとに発生している無駄を視覚的に確認できるため、使い過ぎの時間帯や、待機電力の多い製品などの特定に役立ちます。

家族全員の省エネ意識も高める効果もあるので、ご家庭に合った「見える化」の方法を考えてみましょう。

部屋の断熱性能を高める

新築の住宅では、断熱性能の高い窓ガラスや外壁材・床材などを選ぶことで、冷暖房の効率が大きく向上します。室内の温度変化が緩やかになり、冷暖房機器に頼る時間や頻度が減るため、その分電気代の節約につながるでしょう。

すでに住宅の設計が完了している場合でも、既存の窓に断熱フィルムを追加したり、ドアや窓の隙間をパッキンなどで密閉したりすれば、冷暖房の効率を高められます。

新たに断熱性能の高いガラスを導入したり、カーテンやブラインドなどの活用も効果的です。

省エネ家電やLED照明を導入する

新築に入居する際、新たに電化製品を購入するならば、省エネ性能の高い製品を導入するのが効果的です。

特に、エアコンや冷蔵庫・洗濯機などの大型家電は、日常的に長時間使用するのが一般的です。最新の省エネ基準を満たしたモデルに切り替えることで、大きな節電効果を得られます。

また、照明は白熱電球や蛍光灯ではなく、LED照明をメインにするとよいでしょう。近年はさまざまな形状のLED照明があり、ご家庭のほとんどをLEDでカバーできます。

初期費用はかかりますが、比較的安価に購入できる製品も増えており、長期的には光熱費の削減で十分回収が可能です。

各種省エネ設備や太陽光発電の導入も考える

新築の住宅では設計段階から、省エネ設備の導入を検討できるのがメリットです。例えば、高効率な給湯器やエコキュート・全館空調の導入などは、電気使用量の最適化に寄与します。

また、太陽光発電システムを設置すれば、自家発電により一部電力の自給自足が可能となり、電気代の削減が可能です。売電制度を利用すれば、余った電力を電力会社に売ることで、家計の負担も軽減できます。

当然、設備の導入には相応の費用がかかるものの、長期的には光熱費の削減や環境への配慮・停電時のリスク軽減など、多方面でのメリットがあります。将来性を考慮した住まいづくりの一環として検討してみましょう。

⇒太陽光発電が節約になるかどうか、もっと詳しく知りたい方はこちら

入居に合わせて余裕を持った電気契約を

新築住宅での電気契約は、入居日の1〜2週間前までを目安に、余裕を持って手続きを進めることが大切です。コンセントの配置やアンペア容量の設定・契約条件なども、事前にきちんと確認しておきましょう。

加えて、ご家庭に合った電力会社と料金プランを選択することで、経済的で快適な電気環境を実現できます。近年は新電力を中心として、さまざまなプランを利用できるので、細かいポイントまでチェックして、最適な電力契約を結びましょう。

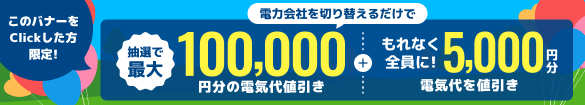

お引越しは、電気会社を見直す絶好のタイミングです。新しい住まいの広さや家族の人数に合わせた電気料金プランを選ぶことで、日々の光熱費を効率的に管理できます。

Looopでんきの「スマートタイムONE」は、市場価格に連動して電気料金が時間帯ごとに変動するプランです。電気料金が安くなる時間帯を活用すれば、効率的に電気代を節約することができます。特に、家族で電気をたくさん使う世帯にもおすすめのプランです。また、契約期間の縛りがなく、解約手数料もかかりません。新しい生活を始める際にも安心してご利用いただけます。

さらに、専用アプリを使えば、電気の使用状況や料金を30分ごとに確認可能です。月末の電気代を予測して計画的に家計管理ができるので、無駄な出費を防ぐことができます。

新生活に合わせてLooopでんきに切り替えたお客様の声をご紹介します。

「切り替えが分かりやすく、しやすかったです。また、様々な生活情報も配信してくださり、毎回楽しみにしています。キャンペーン等も多く、楽しみながら参加もさせていただいています。こちらの会社へ切り替えをして満足しています。」

「他社と比べて電気料金が安く、手続きが簡単なのもおすすめしたい理由です。」

Looopでんきの「スマートタイムONE」は、引越し後の生活スタイルに合わせて電気代を管理しやすいプランです。申し込みも簡単なので、これを機にぜひご検討ください。

更新日

更新日