二人暮らしで共働きの場合、外食が増えて食費がかさみ、家計を圧迫するケースもあるでしょう。本記事では、二人暮らしの食費のデータや、今日から始められる食費の節約方法をご紹介します。家計の見直しにぜひご活用ください。

二人暮らしの食費はどのくらい?

2025年に公開された「家計調査 家計収支編」を見ると、2024年における二人暮らしの食費の平均がわかります。2023年のデータとの比較も併せて見ていきましょう。

二人暮らしの食費の内訳と平均

2024年における二人暮らしの食費の内訳と平均は次の通りです。

| 穀類 | 6,168円 |

| 魚介類 | 6,196円 |

| 肉類 | 6,330円 |

| 乳卵類 | 3,883円 |

| 野菜・海藻 | 9,052円 |

| 果物 | 3,564円 |

| 油脂・調味料 | 3,588円 |

| 菓子類 | 6,103円 |

| 調理食品 | 11,538円 |

| 飲料 | 4,889円 |

| 酒類 | 3,738円 |

| 外食 | 10,326円 |

| 合計 | 75,374円 |

|---|

調理食品とは、冷凍食品・レトルト食品・総菜などのことです。二人暮らしの食費の中では、調理食品と外食の割合が特に大きいことがわかります。

※出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)家計調査 家計収支編 二人以上の世帯

二人暮らしの食費を2024年と2023年で比較

近年の物価高の影響を受け、食費はどのように変わっているのでしょうか。二人暮らしの食費の平均を、2023年と2024年で比べてみましょう。次に挙げるのは2023年のデータです。

| 穀類 | 5,614円 |

| 魚介類 | 6,203円 |

| 肉類 | 6,301円 |

| 乳卵類 | 3,897円 |

| 野菜・海藻 | 8,745円 |

| 果物 | 3,446円 |

| 油脂・調味料 | 3,484円 |

| 菓子類 | 5,696円 |

| 調理食品 | 11,056円 |

| 飲料 | 4,668円 |

| 酒類 | 3,808円 |

| 外食 | 9,483円 |

| 合計 | 72,399円 |

|---|

ほとんどの項目で増加しており、特に穀類・菓子類・外食の前年比が大きくなっています。

※出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)家計調査 家計収支編 二人以上の世帯

二人暮らしの食費の目安はどう決める?

食費の適正割合はどのように決めればよいのでしょうか。二人暮らしに適した食費の決め方の代表例をご紹介します。

エンゲル係数を参考にする

エンゲル係数とは、家計の消費支出に占める食費の割合を示す指標です。一般的に、所得が低いほど食費の割合が高くなる傾向があり、生活水準の指標として用いられます。

エンゲル係数の計算式は、「(食費÷消費支出)×100」です。15~20%が適正数値とされており、25%を上限に食費をコントロールするのが目安の一つとなります。

手取りの15%と20%をまとめた以下の表を確認し、ご家庭に合った食費を考えてみましょう。

| 手取り金額 | 手取りの15% | 手取りの20% |

|---|---|---|

| 150,000円 | 22,500円 | 30,000円 |

| 200,000円 | 30,000円 | 40,000円 |

| 250,000円 | 37,500円 | 50,000円 |

| 300,000円 | 45,000円 | 60,000円 |

ほかの支出から逆算する

家計の支出には食費以外の費用も含まれています。総支出から食費以外の支出を差し引くことで、残りを食費として計算できることになります。

食費以外の支出で家計に占める割合が大きいのが、家賃や住宅ローン返済費に該当する住居費です。住居費と食費の合計が総支出の50%以下になるのが理想とされています。

例えば、住居費が総支出の30%を占めている場合、理想の食費は総支出の20%以下とされています。世帯の手取りが30万円なら、20%にあたる60,000円が食費の上限の目安になります。

⇒二人暮らしの生活費についてもっと詳しく知りたい方はこちら

食費の効果的な管理方法

食費を節約して家計の見直しを図るなら、食費をきちんと管理することが大切です。食費の効果的な管理方法を解説します。

毎月の予算を設定する

1カ月の予算を設定すれば、食費管理の目安ができるため、無駄遣いを減らせます。前述した二人暮らしの食費の目安の決め方を参考に、毎月の予算を設定しましょう。

月単位で管理すると月末にお金が残らなくなる恐れがあるため、1カ月の適正な食費が決まったら、さらに10日単位や週単位に予算を分けるのがおすすめです。短いサイクルで達成感を得やすいほか、予算が余った場合は週末や月末に外食を楽しめます。

実際の食費を家計簿で管理する

生活費の見直しを図る場合は、収支の現状把握が不可欠です。食費を含めた支出を家計簿につけ、世帯収入と照らし合わせることで、削減すべき項目がわかりやすくなります。

家計簿を最初から細かくつけると、作業が面倒になって途中で止めてしまいがちです。最初は食費を含めた最低限の項目のみを細かく計上し、ほかの支出を「その他」の項目にまとめれば、家計簿を継続しやすくなるでしょう。

家計簿の種類にはアプリ・Excel・手書きの3つがありますが、最も手間がかからないのはアプリです。計算ミスがないほか、カメラでレシートを読み込める機能など、手間を軽減できる機能も便利です。

食費の負担方法を決める

二人暮らしの食費を管理する際は、どちらがどのくらい負担するのかも決めなければなりません。片方しか働いていない場合は別ですが、共働きなら双方が納得のいく負担割合にする必要があります。

同額で折半すればシンプルで管理しやすくなる反面、収入差がある場合は不公平感が生じやすくなります。収入に応じた負担割合にすれば公平な負担が可能ですが、計算の手間がかかるでしょう。より多く食べる方が多めに負担する方法もあります。

また、食費自体を分けて負担するのではなく、支出全体の項目ごとに負担する人を決めることも可能です。例えば、食費と住居費を片方が負担し、そのほかの項目をもう片方が負担するという方法です。

二人暮らしの食費を節約するコツ

二人暮らしの食費は工夫次第で抑えることが可能です。実践しやすい食費の節約術をご紹介します。

買い物に行く回数を減らす

買い物に行くとセール品や格安食材に目移りしやすくなり、余計な買い物をしてしまいがちです。数日分の料理の計画を立てた上で、買い物に行く回数を週1~2回に減らしましょう。

食材をまとめ買いすることで単価が下がるケースも多く、こまめに買うより割安です。大量購入で単価が下がる食材を中心に献立を決めるのもよいでしょう。

買い物中にどうしても無駄遣いをしてしまう場合は、ネットショップを利用するのもおすすめです。近年は通販に対応しているスーパーも増えており、ネットで選んで買うだけなら余計な買い物をしにくくなります。

コスパの良い食材を使い回す

できるだけ安い食材を選ぶのは、食費の節約の基本です。肉なら鶏むね肉・ささみ・豚の小間切れ、野菜ならもやし・キャベツ・じゃがいもなどをメインに使いましょう。

魚類でコスパが良いのは鮭・鯖の切り身や秋刀魚、豆製品の豆腐や納豆も安い食材です。リンゴやバナナなど比較的安価な果物も付け加えれば、栄養のバランスもとりやすくなります。

なお、野菜はカット野菜よりまるごと購入したほうがお得です。カット野菜は料理の時短につながることが魅力ですが、カットにかかる人件費により割高になっています。

料理を多めに作って冷蔵・冷凍保存する

2人分の料理を毎回きっちり作ると、食材が余りやすい上に料理の時間もかかります。1回の料理で多めに作り、食べきれない分を冷蔵・冷凍保存しておくのがおすすめです。

作り置きした料理は、職場に持っていく弁当に活用できます。味に飽きたらアレンジして別の料理にするとよいでしょう。冷凍保存した料理は好きなタイミングですぐに食べられるメリットもあります。

レシピありきで献立を決めない

料理番組や料理本、インターネットのレシピサイトなどを見ながら料理を決めると、レシピ通りに作ろうとするあまり食費がかさんでしまいがちです。その料理以外に使い道がない食材を購入し、使わないまま廃棄せざるを得なくなるケースもあります。

食費の節約を図るなら、レシピありきで献立を決めるのではなく、買い物の際に安くなっている食材からレシピを考えるのがおすすめです。

コスパの良い料理として紹介されているレシピがあったとしても、使う食材を細かくチェックし、最後まで使い切れる食材を使っているか確認しましょう。

ポイントや割引を効果的に使う

買い物でもらえるポイントの種類には、お店独自のポイントと、複数の店舗で共通して利用できるポイントがあります。貯まったポイントは買い物の際に使えるため、同じ値段で食材を買うなら、ポイントがつく決済サービスを利用するのがおすすめです。

また、ほとんどのお店はさまざまな割引を実施しています。割引情報にもアンテナを張り、閉店間際などのタイミングを狙って買い物をするのもよいでしょう。

最近はお店独自のアプリを提供しているケースも増えています。アプリを通じてクーポンの配布や割引情報の配信を行っているため、行きつけのお店のアプリはインストールしておきましょう。

ボリュームを出せる食材を選ぶ

ボリュームを出せる食材の代表例は、野菜ならキャベツ・大根・じゃがいも・白菜・もやし、そのほかの食材なら卵・豆腐・こんにゃく・厚揚げ・春雨などがあります。

これらの食材を使えば手軽にかさ増しできるため、コスパを高められます。例えば、千切りキャベツをカレーや麻婆豆腐に入れると、簡単にボリュームアップできます。

コンビニや自動販売機の利用を控える

コンビニや自動販売機の商品は、スーパーなどに比べ高い傾向があります。食費の節約を目指すなら、コンビニや自動販売機の利用をできるだけ控えましょう。

職場に持っていく飲み物は、コンビニや自動販売機で買うのではなく、スーパーで安い商品を買ってマイボトルに入れるのがおすすめです。毎日の自動販売機での購入をやめるだけでも、大きな節約につながります。

食費と一緒に光熱費も見直そう

二人暮らしの食費はさまざまな方法で節約が可能です。毎月の予算を設定し、しっかりと管理しながら節約術を実践しましょう。

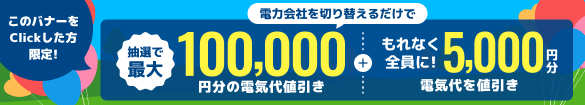

また、生活費を見直すなら食費と一緒に光熱費の節約を図るのもおすすめです。電気代やガス代は毎月の支払い額がある程度決まっているため、削減できれば大きな節約効果を期待できます。

光熱費を抑えたいと考えている方は、Looopでんきの「スマートタイムONE」を検討してみませんか。このプランは、電気料金が30分ごとに市場価格に合わせて変動する仕組みを採用しており、電気をたくさん使うご家庭でも、料金が安い時間帯を上手に活用すれば無理なく電気代を節約できます。

電気料金は毎月発生する固定的な支出であり、家計に大きな影響を与えるため、管理と最適化が重要です。「スマートタイムONE」は、契約期間に縛りがなく、解約手数料もかかりません。家族の生活スタイルに合わせて、柔軟に利用できる点が特長です。

また、専用アプリを使えば、電気の使い方を効率的に管理できます。電気の使用量や料金を30分ごとに確認でき、月末の電気代を予測して家計の計画を立てやすくなります。お子さまのいるご家庭でも、無駄遣いを防ぎながら安心して電気を使える仕組みが整っています。

実際にLooopでんきを利用しているお客様の声をご紹介します。

「以前契約していたところよりも安く、どのくらい使用してどのくらいの料金だったのかも分かり、前月以降の料金もあって比較が出来て非常にありがたいです。」

「アプリを見ながら家族と使う時間のシフトを楽しんでいます。金曜日は単価をみて土日の予定を立てます。結果に繋がるのがゲーム感覚で楽しい!」

Looopでんきの「スマートタイムONE」は、家族みんなで安心して利用できるシンプルでお得なプランです。まずは今の生活に合った電気代の見直しをしてみませんか。

更新日

更新日